Jeder Mensch entwickelt sich weiter. Manche machen sich im Zuge dessen gezielt Gedanken darüber, wie sie in Zukunft leben und arbeiten wollen. Diese entscheiden nach diversen beruflichen Erfahrungen anschließend für sich: Es ist besser, mit einem Teil des eigenen Könnens offensiv an die Öffentlichkeit zu gehen und damit vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß anregen. Künftig veröffentliche ich vermehrt fachliche Beiträge, mit denen ich dir einen kleinen Einblick in mein Denken und Handeln geben möchte. Mit meinem ersten Thema mache ich es mir dann auch gleich mal „leicht“ – denn es geht schließlich „nur“ um Innovation.

Was ist Innovation?

Innovation bezeichnet im Grunde genommen die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen, Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse, die einen signifikanten Mehrwert für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt schaffen. Es geht dabei nicht nur um Erfindungen, sondern vor allem um deren erfolgreiche Implementierung und Verbreitung. Innovationen können inkrementell (schrittweise Verbesserungen) oder disruptiv (grundlegende Veränderungen) sein und verschiedene Bereiche wie Technologie, Geschäftsmodelle oder soziale Praktiken betreffen.

Wie entsteht Innovation?

Der Innovationsprozess beginnt in der Grundlagenforschung an Universitäten und Forschungseinrichtungen. Durch öffentlich geförderte Projekte werden neue Erkenntnisse gewonnen, die das Potenzial für bahnbrechende Innovationen bergen. Ein Beispiel aus Deutschland ist das BMBF-Programm „Zukunftsstadt“, das innovative Lösungen für nachhaltige und lebenswerte Städte erforscht. In Österreich gibt es das sogenannte „Leuchttürme für resiliente Städte 2040“-Programm (PDF-Download), das durch gezielte Förderungen unter anderem folgende Programmziele verfolgt:

- Überleitung von Forschungserkenntnissen in die Praxis

- Bewusste Schaffung von Experimentierräumen in Städten

- Generierung eines Mehrwerts für die Gesellschaft

Die Rolle geförderter Projekte

Anhand der zuvor angeführten Beispiele sieht man, dass geförderte Projekte eine entscheidende Rolle beim Aufbau von Innovationen spielen. Das tun sie, indem sie:

- Finanzielle Unterstützung bieten: Sie stellen finanzielle Mittel bereit, die es Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Einzelforschern ermöglichen, innovative Ideen zu entwickeln und umzusetzen.

- Risiken mindern: Durch die finanzielle Unterstützung wird das Risiko gemindert, das mit der Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen verbunden ist.

- Den Innovationsprozess beschleunigen: Geförderte Projekte können den Zugang zu Ressourcen wie Fachwissen und Technologie erleichtern, was den Entwicklungsprozess beschleunigt.

- Forschung und Entwicklung vorantreiben: Sie fördern wirtschaftlich verwertbare Forschungsprojekte, die auf die Einführung neuer oder wesentlich verbesserter Produkte, Produktionsverfahren oder Dienstleistungen abzielen.

- Kooperationen fördern: Geförderte Projekte ermöglichen oft Kooperationen zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Universitäten, was den Wissensaustausch und die Innovationskraft stärkt.

- Spezifische Ziele verfolgen: Viele Förderprogramme dienen der Umsetzung konkreter forschungspolitischer Ziele, wie der Hebung des Technologieniveaus forschungsschwacher Branchen oder der Intensivierung der Forschungstätigkeiten in zukunftsrelevanten High-Tech-Gebieten.

- Innovationsmanagement unterstützen: Sie motivieren Unternehmen und Gemeinden dazu, Potenziale für Innovationen zu erkennen, zu entwickeln und entsprechende Projekte vorzubereiten und umzusetzen.

- Technologiesouveränität fördern: Geförderte Projekte unterstützen die Entwicklung von Schlüsseltechnologien und tragen zur Technologiesouveränität bei.

Insgesamt sind geförderte Projekte ein wichtiges Instrument, um Innovationen von der Grundlagenforschung bis zur Marktreife zu unterstützen und damit die Wettbewerbsfähigkeit und den technologischen Fortschritt zu fördern. Es gibt im Übrigen einen sehr guten Grund, warum innovative Konzepte durch Förderungen unterstützt und vorerst in einem geschützten Rahmen getestet werden: Die Kosten sind gerade zu Beginn einer Entwicklungsphase schlicht zu hoch.

Zuerst die Grundlagenforschung, dann die Öffnung für den freien Markt.

Somit steht fest: Erst nach der wissenschaftlichen Grundlagenarbeit gelangen Innovationen in die Wirtschaft. Unternehmen greifen die Forschungsergebnisse auf und entwickeln daraus marktreife Produkte oder Dienstleistungen. Dabei spielen Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft eine wichtige Rolle, wie sie bspw. durch die Fraunhofer-Gesellschaft in Deutschland gefördert werden. In Österreich setzt das AIT durch das weitreichende Spinnen diverser Innovationsnetzwerke in der Praxis ganz eigene Maßstäbe.

Wie verändert Innovation unseren Alltag?

Innovationen haben tiefgreifende Auswirkungen auf unser tägliches Leben. Sie verändern die Art, wie wir arbeiten, kommunizieren und uns fortbewegen. Ein anschauliches Beispiel ist die Entwicklung von Smartphones, die unsere Kommunikation und den Zugang zu Informationen revolutioniert haben (im Positiven wie Negativen). Im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung führen Innovationen bspw. zu intelligenteren Verkehrssystemen, energieeffizienteren Gebäuden und verbesserten Recycling-Technologien.

Innovative Ansätze in der nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung

In der nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung spielt Innovation eine Schlüsselrolle. Innovative Konzepte wie „Smart Cities“ nutzen digitale Technologien, um städtische Infrastrukturen effizienter zu gestalten und die Lebensqualität der Bewohner zu verbessern. In Österreich können sich Städte und Gemeinden an den Klima- und Energiefonds wenden, das eine eigene Initiative zur Entwicklung von Smart Cities aufgelegt hat – selbstverständlich mit einem durchdachten sowie zielgerichteten Förder- und Finanzierungsprogramm. Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) forscht derweil intensiv zu diesen Themen und bietet deutschen Kommunen Unterstützung bei der Umsetzung innovativer Stadtentwicklungskonzepte.

Circular Economy

Ein konkretes Beispiel für Innovation in der Regionalentwicklung ist das Konzept der „Circular Economy“. Hierbei werden Ressourcen in einem geschlossenen Kreislauf geführt, um Abfälle zu minimieren und Nachhaltigkeit zu maximieren. Die Ellen MacArthur Foundation ist führend in der Förderung dieses innovativen Wirtschaftsmodells. In Österreich gibt es das Circular Economy Forum Austria. Diese Plattform fördert gezielt die Implementierung der Kreislaufwirtschaft und verbindet dabei diverse relevante Stakeholder, um innovative Wertschöpfungskreisläufe zu schaffen.

Soziale Innovationen

Soziale Innovationen greifen gesellschaftspolitische Herausforderungen auf, indem sie neue Konzepte, Programme und Strategien entwickeln. Ihr Ziel ist es, die Lebensumstände benachteiligter Gruppen oder der gesamten Gesellschaft durch gezielte Förderung und Stärkung zu verbessern. Das bedeutet unter anderem, neue Maßnahmen im sozialen Bereich zu gestalten oder bestehende Ansätze zu optimieren, um Zielgruppen (effektiver) zu erreichen, Menschen in Armut oder anderweitig benachteiligte Personengruppen den Zugang zu Unterstützungsangeboten und Ressourcen zu erleichtern und ihre gesellschaftliche Teilhabe zu stärken. In der heutigen Zeit sind solche Konzepte wichtiger denn je.

Das Militär als Innovationstreiber

Ob der breiten Bevölkerung bewusst ist, dass das Militär ebenfalls als Innovationstreiber auftreten kann? Bereits während meines Bachelor-Studiums der Geographie wurde ich darauf hingewiesen, dass einige Bestandteile unserer heutigen Infrastruktur ursprünglich einem militärischen Zweck dienten. Das Internet diente ursprünglich militärischen Zwecken (zur Vernetzung) und deren kommerzielle Phase der Nutzung begann erst tatsächlich im Jahr 1990. GPS, um unsere Urlaubsfotos zu taggen – oder um uns einigermaßen sicher von einem Ort zum nächsten zu navigieren? Ja, auch das ist militärischen Ursprungs.

Herausforderungen und Chancen für das Bundesheer

Das Österreichische Bundesheer steht, ähnlich wie andere europäische Streitkräfte, vor der Herausforderung, neue Technologien effektiv zu integrieren, um seine Einsatzfähigkeit zu verbessern. Mit der sich wandelnden sicherheitspolitischen Lage in Europa wachsen auch die Anforderungen an das Bundesheer. Wusstest du bspw., dass es beim Bundesheer eine Cybertruppe gibt? Doch auch andere digitale Bereiche sind für das österreichische Militär von Bedeutung.

Geotechnologien

Im Bereich der Geotechnologien spielt das Institut für Militärisches Geowesen eine zentrale Rolle. Es übernimmt u. a. geodatenbasierte Aufgaben und nutzt moderne Technologien. Das hat bestimmte Gründe. Zum einen besteht heute ein wachsender Bedarf an digitalen Geodaten, wie z. B. digitalen Geländehöhenmodellen, Landschaftsmodellen und digitalen Karten. Zum anderen verlangt die Ausweitung der Einsatzgebiete im Ausland eine grundlegende Neuausrichtung in der Beschaffung und Bereitstellung geografischer Informationen. Für das gesamte Einsatzspektrum – von friedenserhaltenden Maßnahmen bis hin zu humanitären und Rettungsmissionen – benötigt das Bundesheer präzise und aktuelle Hilfsmittel wie topografische Karten und Fernerkundungsdaten, um seine Aufgaben erfolgreich zu erfüllen.

Drohnen und KI

Für das Österreichische Bundesheer bieten neue Technologien wie Drohnen, künstliche Intelligenz (KI) und unbemannte Systeme großes Potenzial. Ähnlich wie in anderen Partnerländern könnte der Einsatz von KI in Bereichen wie Aufklärung, Entscheidungsfindung und Logistik die Effizienz steigern. Allerdings muss dies im Rahmen der österreichischen Neutralität und unter Berücksichtigung ethischer Aspekte geschehen.

Fortschreitende Digitalisierung

Die Digitalisierung des Bundesheeres ist ein wichtiger Schritt, um mit den technologischen Entwicklungen Schritt zu halten. Dabei geht es nicht nur um die Beschaffung neuer Systeme, sondern auch um die Anpassung von Doktrinen und Verfahren. Eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Militär, der Wissenschaft und der Industrie ist dabei unerlässlich. Um diese Entwicklungen voranzutreiben, könnte Österreich einen bestimmten Prozentsatz des Verteidigungsbudgets speziell für Digitalisierung, KI und neue technologische Entwicklungen vorsehen. Dies würde es ermöglichen, gezielt in zukunftsweisende Technologien zu investieren, ohne dass diese Investitionen zu Lasten anderer wichtiger Bereiche gehen.

Chancen und Risiken

Wie jedes komplexe Thema bergen auch Innovationen sowohl Chancen als auch Risiken. In der unteren Abbildung sind ein paar dieser Aspekte aufgezählt:

Mögliche Strategien zur Risikominimierung

Um die Chancen wissenschaftsbasierter Innovationen optimal zu nutzen und potenzielle Risiken zu reduzieren, sind einige Ansätze besonders entscheidend: Eine umfassende Technikfolgenabschätzung und die Einbindung ethischer Perspektiven, beispielsweise durch Ethikräte, spielen eine wichtige Rolle. Ebenso gilt es, eine Innovationskultur in Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu fördern und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu stärken – eben auch auf europäischer sowie internationaler Ebene.

Gezielter Ausbau

Der Transfer und die Verwertung von Forschungsergebnissen sollten gezielt ausgebaut werden, ebenso wie robuste Rahmenbedingungen für Risikobewertung und -management. Auch Experimentierräume und Reallabore bieten wertvolle Möglichkeiten, neue Ideen zu erproben. Eine agile Innovationspolitik unterstützt diese Prozesse insgesamt. So entsteht ein ausgewogener Ansatz, der Innovationschancen nutzt und zugleich Risiken verantwortungsvoll gestaltet.

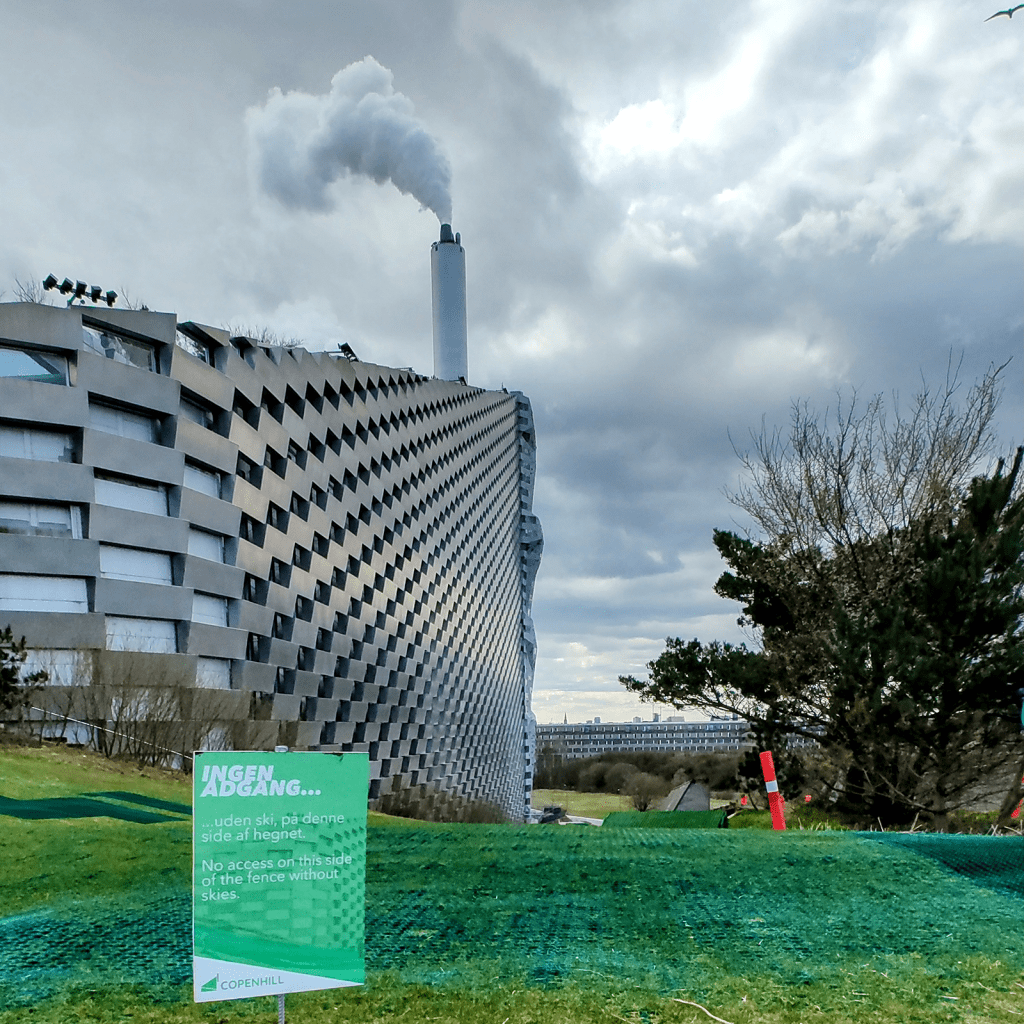

Innovationen auf Reisen entdecken

Wie viel hat das Reisen nun mit Innovation zu tun? Je nach dem, wie man selbst verreist – relativ viel. Denn: Reisen bietet eine einzigartige Gelegenheit, innovative Ansätze in verschiedenen Kontexten zu identifizieren und zu verstehen. In neuen Umgebungen werden Reisende mit unterschiedlichen kulturellen, sozialen und technologischen Praktiken konfrontiert, die alternative Lösungen für globale und lokale Herausforderungen bieten. Dies kann von nachhaltigen Mobilitätskonzepten, einer Re-Organisation des öffentlichen Raums, ungewöhnliche Nutzungskombinationen, über ressourcenschonende Bauweisen bis hin zu innovativen gesellschaftlichen Strukturen reichen. Solche Erfahrungen fördern die Fähigkeit, Wissen zu transferieren und interdisziplinär anzuwenden, was die Entwicklung von Innovationen im eigenen Arbeits- oder Lebensumfeld maßgeblich unterstützen kann.

Fazit: Wir brauchen echte Innovation.

Innovation ist ein vielschichtiger Prozess, der von der Grundlagenforschung über die wirtschaftliche Umsetzung bis hin zur gesellschaftlichen Implementierung reicht. Sie ist der Schlüssel zur Bewältigung globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und demografischer Wandel. Durch die gezielte Förderung von Innovationen in Bereichen wie nachhaltiger Stadt- und Regionalentwicklung können wir eine lebenswertere und zukunftsfähigere Welt gestalten. Vor allem aber sind Stillstand, der Erhalt des Status Quo uns bekannter Machtstrukturen, die Passivität einer Gesellschaft oder auch Ausgrenzung (aufgrund persönlicher Befindlichkeiten) echte Innovationskiller. Damit das nicht passiert, sollte man ab einem gewissen Zeitpunkt den Kreis der Mitdenkenden in laufenden Projekten erweitern und aus der Passivität durch Unwissen eine gewisse Aktivität der Mitmachenden generieren.

Innovation aus der Mitte der Gesellschaft heraus

Wie jetzt? Zuvor habe ich recht ausführlich dargestellt, warum echte Innovation in zumeist geschützten Räumen entsteht, in welchen der wirtschaftliche Druck noch nicht allzu groß zu sein scheint. Und dann erwähne ich, dass ein innovativer Impuls aus der Mitte der Gesellschaft heraus gesendet werden kann? Ja, richtig! Das geht tatsächlich und es gibt mehrere Konzepte hierfür. Die wohl bekannteste Plattform hierfür ist Österreich forscht (Citizen Science). Dort kann man entspannt nach bereits vorhandenen Projekten stöbern, selbst ein Projekt starten und sich über diverse Netzwerke informieren.

Ein gut gemeinter Ratschlag

Damit bedient diese Plattform allerdings auch etwas, was mir relativ früh im Masterstudium von einer hervorragenden Professorin mitgegeben wurde: Wechsle die Perspektive und versuche dich in die Interessenlage beteiligter Stakeholder hineinzuversetzen. Denn letztlich hat jedes soziale Milieu ein Stück weit berechtigte Interessen. Das Aushandeln und anschließende Gewichten dieser führt uns als Gesellschaft letztlich zu einem Konsens, der uns weiterbringen könnte. Unsere Zukunft auf Dauer positiv beeinflussen kann. Ich denke, dass dieser Ratschlag doch etwas ist, den man mit gutem Gewissen weitergeben kann. In diesem Sinne: Gern geschehen! 😉

Leseempfehlungen

Ich hoffe, dass du dir mit dem Lesen dieses Beitrags einen ersten Eindruck über das Wesen und die Entstehung von Innovation verschaffen konntest. Wenn du dich für ein tieferes Verständnis erwärmen kannst, dann gibt es sehr viel weiterführende Literatur. Neben einer Reihe diverser Online-Quellen, die – wie gewohnt – im Text verlinkt sind, möchte ich noch ein paar Leseempfehlungen festhalten. Denn es tut auch mal gut, die digitalen Quellen ein wenig beiseite zu legen und sich stattdessen ganz oldschool auf analoge Bücher einzulassen. Hier also eine kleine Liste der Literatur, mit der ich auf eigene Faust meinen Horizont erweitere:

- Bork-Hüffer, T.; Füller, H.; Straube, T. (Hg.): Handbuch Digitale Geographien.

Dieses Buch erschien im Jahr 2021. Für mich war bzw. ist es eine Grundlage für weitere Recherchen, die mich dann zu meinen folgenden Leseempfehlungen bringen. - Mazzucato, M. (2023): Das Kapital des Staates. Eine andere Geschichte von Innovation und Wachstum.

Zugegeben, den Gedanken an einen „unternehmerisch denkenden Staat“ fand ich auf dem ersten Blick etaws befremdlich. Doch letztlich beweist auch das: Erst, wenn sich eine innovative Idee wirklich als ansatzweise gewinnbringend erweist, springen einzelne Akteure der freien Wirtschaft mit auf den Hypetrain. - Laguna de la Vera, R.; Ramge, T. (2021): Sprunginnovation. Wie wir mit Wissenschaft und Technik die Welt wieder in Balance bekommen.

Wer bis jetzt nicht verstanden hat, dass man Dinge wirklich grundlegend verändern muss, versteht es spätestens dann, wenn man dieses Buch zu Ende gelesen hat. Mein Fazit: Es wird Zeit, dass wir als Gesellschaft gemeinsam mit anpacken – sonst tun es andere für uns. - Gutsche, J.; Panzer, M. (2022): Fahrplan Zukunft. Erfolg durch radikale Innovation.

Dieses Buch ist aus unternehmerischer Sicht aus geschrieben. Trotzdem ist es interessant, sich durch verschiedene Blickwinkel an die Thematik der Innovation zu nähern. Denn die Ansätze sind ähnlich die der Wissenschaft: Bestehendes konsequent hinterfragen, um daraus innovative Visionen für die Zukunft entwickeln zu können. - Given, F. (2024): Women Living Deliciously.

Soll ich wirklich noch ausführen, warum Frau von Welt und Niveau unbedingt dieses Buch lesen sollte? 😉